Una preziosa opera letteraria strappata all’oblio.

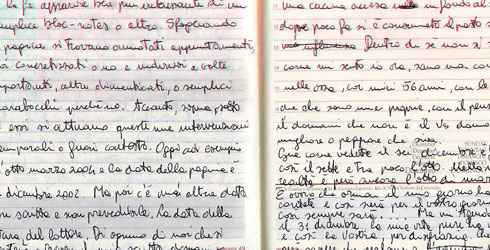

Amici lettori, quando si dice il caso! Stavamo distrattamente rovistando nell’immondizia, in cerca di una piccola integrazione al reddito che Monti non potesse tassare, quando abbiamo miracolosamente trovato un manoscritto, lacero ma ancora leggibile. Si trattava nientemeno che di un prezioso inedito del grande scrittore Lambertino Emiliofili. Lui stesso, tosto contattato, ha provato emozione, stupore e gioia nel ritrovare quel testo, smarrito tempo fa. Al colmo della gratitudine per l’insperato rinvenimento, ci ha generosamente concesso di pubblicare a puntate: “Lapo Grifone”.

Lapo era steso su quel lettino d’ospedale, in attesa di subire l’operazione. L’anestetico stava liberando il suo flusso ipnotico ed allucinatorio, e Lapo non percepiva più l’anatomia esistenziale del suo stesso corpo. I suoi pensieri erano rarefatti. Si abbandonò ad un sottile piacere mnemonico, si ritrovò proiettato in un passato ancestrale, gli sembrò di perder contatto con la realtà. O forse quella era una realtà più vera, più intensa, più virile?

La brezza si alzò all’improvviso, come spinta da una voce sotterranea. Il fulgore della sera aleggiava sull’umore della gente di fiume come un canto di sirene. Annarella, come aspettando un segnale dal cielo, distese le membra in un gesto da antica Sabina. Era la vestale Rea Silvia o solo uno scherzo della memoria ontologica? Macché, era il bucato, come fatto ai tempi di allora, sul greto sabbioso e inospitale del fiume pieno di memorie. I ragazzi di allora la guardavano incantati. Lungo i muri si accalcavano folle di amici e ricordi sconnessi dal tempo. E dopo, loro, i ragazzi, quante serate al circoletto a giocare a carte, dissonnarsi ed attendere Mariacarla, la Fatale, la dispensiera di illusioni romantiche, la Mariacarla inarrivabile, quel grumo umano di passione e smemoratezza!

Ma nessuno conosceva, allora, o nei momenti che allora sembravano snocciolare un presente eterno, quale avrebbe potuto essere, nel dopo di poi, il suo destino, accartocciato sulla sua esile figura sbiadita dai giorni accumulati come in un affastellamento uno sull’altro, e sul suo fluido, metamorfico, incedere.

Da bambina era stata affidata ad una zia, Tristana, la nuora di Seghetta, che abitava oltre fiume, in quel non-luogo che non era più città ma ancora non era la periferia autorappresentativa del Borgo, dove l’essere “fuori” era come un fuoriuscire dall’identità cittadina o di campagna, come un aggrapparsi a memorie di vita esile, dura, di un sottoproletariato che, dice Pasolini, scomparendo porta con sé l’orgoglio della diversità in se stessa, disperato eppure vitalisticamente presente come sfida non per sé ma per l’alterità umiliata del consumismo appiattente e non percepito. Almeno, non allora.

E di tempo ne passò, in quei pomeriggi di vicolerie, nelle piazzette grondanti di umidori e di donne indaffarate ma sempre esposte al sole della chiacchiera e del vicinato, dove Mariacarla, con la sua amica di sempre Annarella imparava l’arte di una antica appartenenza, quella gente che le parlava dai muri e dai racconti nelle sere di stelle e fuochi. Gli anziani raccontavano, i bambini si mettevano paura nelle notti insonni, ma poi li avrebbero ricordati come emozioni che li avevano legati alle viscere ancestrali della civitas.

E poi la scuola, con quei grembiuli che tanto rimpianto esprimevano prima ancora di saperlo, e la maestra Zefferina, così severa eppure buona nella sua bontà materna, Zefferina che riversò su generazioni e generazioni il suo sapere didattico riversato sui banchi di scuola e su tutta la città.

La città! Che scoperta per quei ragazzi che avevano vissuto nei contorni dell’argine di fiume, a tirare sassi alle rane e stendersi al sole, avvizzito o torrenziale, sopito o incandescente!

La città, luogo di incontri, paure e partizioni poi riscoperte, come a definire il perimetro di un possibile essere ontologico, per se stessi e poi ancora come figura sociale: un essere, non un apparire, messo in scena anziché vissuto in se stesso.

Ed ecco allora il Teatro, questo prisma rivelatore, questa finzione più vera del reale, questo specchio dentro cui farsi guardare per vivere insieme il proprio essere insieme, rappresentarsi non tanto per il divertimento quanto per la divertita epifania di un essere sociale, senza il segno di un Tempo che divora la insiemitudine, la solitudine socializzata, la Spoon River di un racconto già epico.

Ma tutto compie il suo destino inavvertitamente, dice Bradyslaw Smalinowsky nel suo “Frammenti di un delirio sconnesso in riva al fiume della vita”.

Ecco: il fiume e il teatro, uniti misteriosamente da una sola rivoluzione permanente, quella delle coscienze che già si formavano, alcuni al Nord, altri no, quando ancora le mamme erano mamme e le merende si facevano con pane e olio, quelle mamme formate al lume dei valori, che poi seppero vivere altri valori, ma in un dopo che era anche un altrove di luoghi e di tempo.

«Povero quel paese che non conosce chiaroscuri» dice Italo Orbacioni nel suo “Balilla per caso: ferite esistenziali mai rimarginate”.

Così arrivò quel giugno, con lo scampanio di rondini ed odori di tiglio. Atteso ma improvviso, con le luci lunghe spalmate lungo i muri umidi e mimetici, quella lavanda selvatica e generosa, che avvolgeva la vita di ognuno in un mistico stupore, rimbalzando sugli occhi chiusi del sogno.

Un giugno che non tornerà. Mai più. Mai più per sempre.

L’anestesia, ora, era profonda. L’operazione poteva iniziare.

Fine del primo episodio.